Autres films sur ce thème

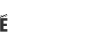

Pa t’mentir

Marilyn Cooke

Pa t’mentir s’engage à déconstruire des idées reçues et à démystifier certains tabous présents au sein des communautés noires et multiethniques québécoises. C’est avec franchise que Schelby, Keithy et Irdens parleront de sujets délicats avec des invités dans le but de créer des ponts entre les cultures.

Pachamama

Nathalie Trépanier

Série documentaire sur les traditions culinaires amérindiennes. * Réalisation l’épisode Essipit (saison 2)

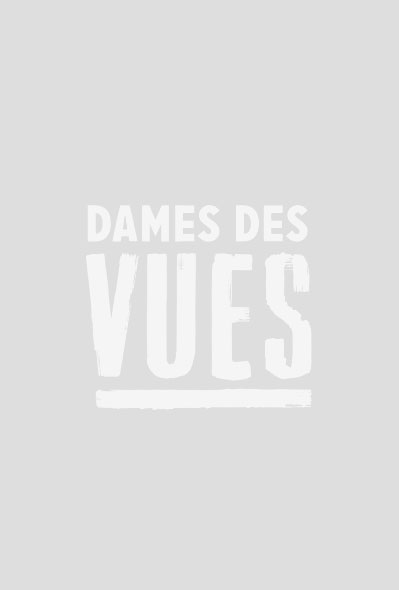

Pacific Bell

Sandrine Béchade

Le jeune Adam Loera tente la traversée entre le Mexique et les États-Unis avec son frère Carlos. Alors que le désert menace de les avaler, une cabine de téléphone apparaît comme un phare au milieu de l’océan et sa sonnerie, comme le chant d’une sirène. Inspiré du livre Pacific Bell de Julie Hétu, le film aborde un sujet d’actualité en mêlant cette réalité cruelle à une certaine poésie, là où l’imagination devient une bouée de sauvetage.

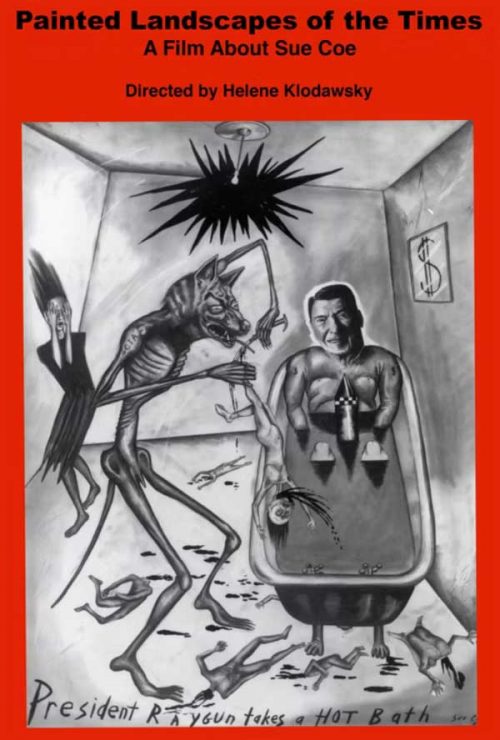

Painted Landscapes of the Times – A Film About Sue Coe

Helene Klodawsky

À ce jour, Sue Coe continue de choquer et d’informer l’establishment artistique avec ses représentations graphiques du monde qui l’entoure. Ce film énergique et émouvant présente l’art passionné de Coe et explore sa vision. Réalisé au début de sa carrière, il reste le seul film sur son travail. Dans la tradition de Käthe Kollwitz, George Grosz et Otto Dix, le journalisme visuel de Coe a une forte poussée idéologique qui identifie et traite les aberrations de notre société. Avec une précision féroce, Coe découvre la violence de base inhérente à une gamme de problèmes politiques et sociaux – de l’apartheid et de l’industrie de l’armement au viol et à la gentrification. Pourtant, comme le révèle le film dans un échange animé entre l’artiste et les jeunes, le travail de Coe est accessible à tous. Painted Landscapes of the Times présente l’une des œuvres les plus mémorables de Coe; “Une femme entre dans un bar – est violée par quatre hommes sur la table de billard – pendant que 20 regardent”. Exposée pour la première fois à la P.P.O.W. Gallery en…

Palais Montcalm lieu de mémoire et d’avenir

Lise Bonenfant

Documentaire sur l’histoire du Palais Montcalm de 1932-2007: 75 ans.

Panache

André-Line Beauparlant

Montcerf, dernier village avant l’Abitibi. La forêt, la nuit, le silence…, des branches craquent, de grosses bottes noires avancent avec précaution. Le chasseur cherche la bête. Avec tendresse et sensibilité, la documentariste André-Line Beauparlant plonge dans ce monde à part pour dresser le portrait de six chasseurs. Alternant entrevues et images de chasse, le film aborde avec sincérité et authenticité des sujets aussi profonds que l’amour, la mort ou la religion.

Pancake on a Hot Tin Roof

Lois Siegel

Dick Tracy dégage. Joe Private est sur la scène. Pancake On A Hot Tin Roof est une parodie de détective se concentrant sur Joe Private en tant que détective qui fait tout de travers. Une femme mystérieuse l’engage parce que quelqu’un essaie de la tuer. Nous les regardons rencontrer un éventail de personnages étranges au cours d’une séquence d’événements très inhabituels. La logique ou les indices n’ont aucune incidence sur l’issue de ce drame à suspense. Joe Private est finalement un nouveau rebondissement dans l’histoire du genre policier.

Panorama

Anne Ardouin

Atikamekw et nouveaux arrivants nous invitent dans un voyage autour des écoles de Manawan et Longueuil à la découverte de leurs paysages préférés.

Papa a raison

Lisette Marcotte

Trilogie sur l’histoire des hommes du Québec. Suite de la trilogie La reine du foyer

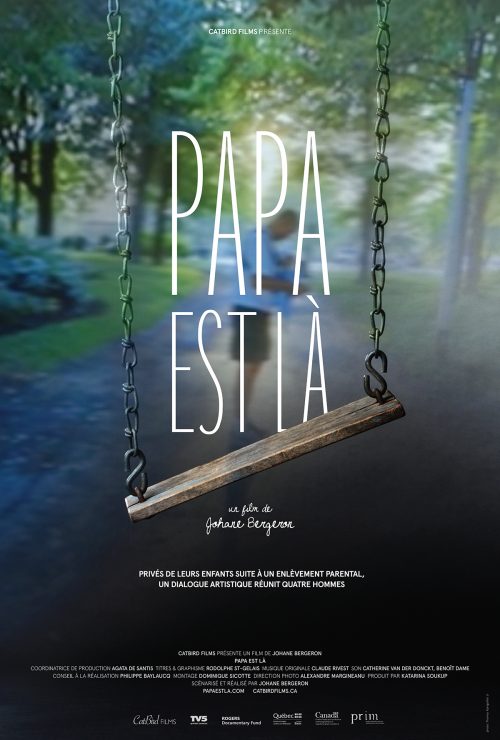

Papa est là

Johane Bergeron

Thomas, photographe, se voit subitement privé de l’accès à son fils Diego suite à un enlèvement parental. Pour l’aider à soulager sa détresse et comprendre ce qui lui arrive, il entreprend un dialogue artistique avec Pierre, Ricardo et Tony, des pères dans la même situation dont il fera les portraits.

Paparmane

Joëlle Desjardins Paquette

Un chat dépressif lie malgré lui un gardien de stationnement endeuillé et une exubérante chanteuse de télégrammes. Rencontre incongrue sur fond pastel.

Papillon cerise

Sylvie Laliberté

Dans ma baignoire, je me pose des questions à propos de comment tiennent les ponts, à quoi tient l’amour… et puis le propre de l’homme et de la femme c’est de ne pas tout savoir.

Par tous les moyens nécessaires

Marie-Hélène Grenier

Prenant conscience des séquelles économiques et psychologiques qu’ont entraîné des siècles d’esclavage, les Afro-descendants d’Amérique s’organisent. Au Canada et aux États-Unis, des parents, des enseignants, des étudiants dans la mouvance afrocentriste cherchent à redéfinir l’identité noire et à reconstruire la mémoire historique des Africains-Américains. Ils ouvrent des écoles et, avec la philosophie « penser noir, agir noir, prier noir, aimer noir et vivre noir », préparent la nouvelle génération. D’autres exigent que le tort qu’on leur a fait soit réparé. Ils réclament leur juste part de la richesse que leurs ancêtres ont contribué à bâtir. Ce documentaire exigeant examine deux des courants de la pensée afro-américaine contemporaine : l’afrocentrisme et le mouvement de « réparation ». Les deux représentent la réponse de la communauté noire à des siècles d’oppression politique, économique et sociale.

Parc Lafontaine, petite musique urbaine

Carole Laganière

Le parc Lafontaine, au cœur de Montréal, est un poumon pour la ville et il en est aussi un pour l’âme. C’est la campagne, douce et apaisante, de ceux qui n’en ont pas. C’est un lieu de rassemblement, bruissant de vie, où l’on se sent moins seul. Tourné sur quatre saisons, Parc Lafontaine, petite musique urbaine est un essai poétique qui s’attache à la petite musique du parc et à celle de ceux qui l’habitent.

Parconaute

Sarah Fortin

Parconaute, une série documentaire en huit épisodes, explore l’univers déjanté des parcs d’attractions thématiques à travers le monde. Vous rêvez de séjourner dans un village de Ninjas, de dormir dans une prison lugubre, de vous faire chanter la pomme par une sirène ou de vous époumoner dans la plus haute montagne russe du monde? Vous rêvez de devenir astronaute, de conduire un char d’assaut, de vous battre avec un gladiateur ou encore de rencontrer Jésus? Animée par Olivier Morin, Parconaute est une série documentaire en seize actes, qui explore l’univers insolite, déjanté et ludique des parcs d’attractions thématiques à travers le monde. L’animateur va à la découverte de ces lieux, à travers des rencontres de gens passionnés qui y travaillent et les fréquentent. * Réalisation de 4 épisodes

Parcours créatif de « Tu m’aimes-tu? »

Louise Lavoie

Trois jeunes femmes designers textiles créent sous nos yeux une première collection locale et écoresponsable de vêtements vintage entièrement réalisés à la main. Du dessin des modèles à la teinture des tissus en passant par la création et l’impression des motifs sur les robes, jupes, camisoles et chandails qui composent la collection de « Tu m’aimes-tu? » de l’été 2011, la caméra suit le rythme de leur travail afin de découvrir et présenter leur démarche artistique.

Parent un jour, parent toujours

Yanie Dupont-Hébert

Geneviève Tremblay

Karina Marceau

Parent un jour, parent toujours est une série en 26 épisodes qui traite des défis de la parentalité. Chaque semaine, deux familles qui ne se connaissent pas se rencontrent pour échanger sur un thème qui les préoccupe. En plus de faire la rencontre d’un spécialiste et de participer à des sorties ou des activités en famille, les parents en profitent pour partager leurs trucs, leurs questionnements et leurs préoccupations.

Paris chouchou

Sylvie Laliberté

Une bande vidéo très touristique, une sorte de Sylvie à Paris. Les touristes sont des gens qui ont un souci de soi et qui cherchent à s’améliorer par le voyage. En effet, Paris m’aura beaucoup améliorée.

Parkinson le fait danser

Martine Breuillaud

Le portrait d’un homme qui vit avec la maladie de Parkinson.

Parler pour survivre

Erica Pomerance

Films et vidéos explorant les réalités autochtones, tels que des films relatant les problématiques contemporaines faisant face aux Premières Nations du Canada, leur environnement, leurs activités et traditions ainsi que leur lutte pour l’autonomie économique et politique. Le nom Mushkeg provient du terme cri signifiant «marécage». Les Cris de l’Ouest de la Baie James se considèrent comme les Omushkegowuk, le peuple du marécage.

Parole de citoyen

Geneviève Brault

Dans son documentaire Parole de citoyen, la réalisatrice Geneviève Brault suit des journalistes citoyens sur le terrain pour mieux comprendre ce qui les motive. Elle constate que leurs reportages sont plus polémiques que journalistiques. Et contrairement aux journalistes professionnels qui cherchent l’objectivité, les médias citoyens affichent clairement leurs couleurs. De quoi inquiéter les médias établis et les fédérations de journalistes.

Paroles d’enfants

Isabelle De Blois

Des jeunes de 5 à 12 ans de quatre coins du Québec s’expriment avec candeur et lucidité sur des thèmes universels comme l’amitié, l’amour, la mort, les différences, l’environnement ou leur avenir. Leurs dessins, qui s’animent parfois, enrichissent leur parole. Un portrait « social et philosophique » des enfants d’aujourd’hui.