Cinéma en ligne

Illusions of Control

Shannon Walsh

Qui se lève quand tout s’écroule? Méditation fascinante sur la résilience face au désastre, Illusions of Control se déroule dans des paysages irrévocablement façonnés par les tentatives humaines de les dominer. Cinq femmes sont confrontées à des crises insupportables : Silvia recherche sa fille disparue dans les déserts du nord du Mexique ; Yang tente de retenir le désert en expansion en Chine; Kaori mobilise les mères en tant que citoyennes scientifiques pour surveiller les radiations à Fukushima, au Japon; Stacey s’appuie sur le savoir autochtone pour affronter les héritages toxiques à Yellowknife; et Lauren se trouve au carrefour d’un grave diagnostic de santé à Chicago. Chaque histoire révèle des moyens surprenants de continuer à vivre et de réimaginer la vie dans les ruines.

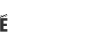

Babysitter

Monia Chokri

Cédric perd son emploi chez Ingénérie Québec après avoir fait une blague sexiste qui devient virale. Encouragé par son frère un intello bienpensant, Cédric entame une thérapie et écrit Sexist Story, un livre qui se veut révolutionnaire et s’attaque à la misogynie. Nadine, exaspérée par l’introspection de son chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la mystérieuse baby-sitter. Adaptée de la pièce de théâtre, la comédie Babysitter plonge encore plus loin dans l’inconscient, le désir de dominer l’autre et la dérive du couple.

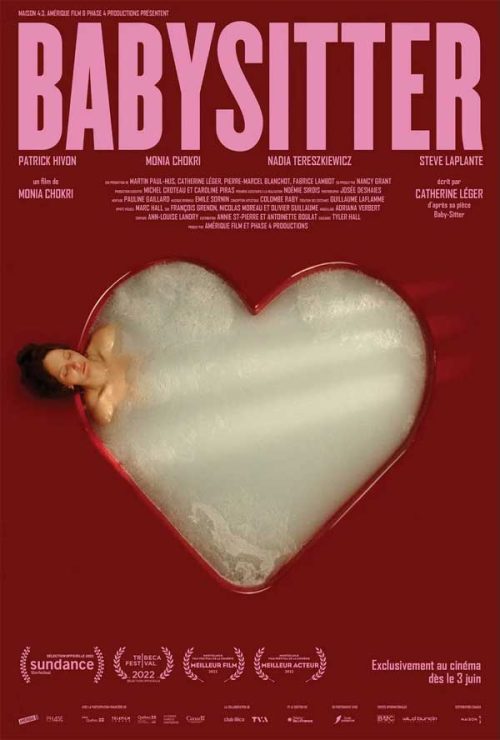

Spoon

Michka Saäl

Dialogue entre un poète noir américain enfermé à vie et moi. Sur le ton de la confidence, Spoon évoque ses 19 ans de vie somnambulique jusqu’à sa condamnation, puis sa découverte de la poésie et de l’écriture. Le récit initiatique de sa descente aux enfers s’inscrit au creux des images de son pays, le désert du Mojave, et de mes paysages intérieurs, quand l’émotion les y convoque. Car Spoon explique, que s’il n’écrivait pas, Il serait une ombre boxant avec la mort.

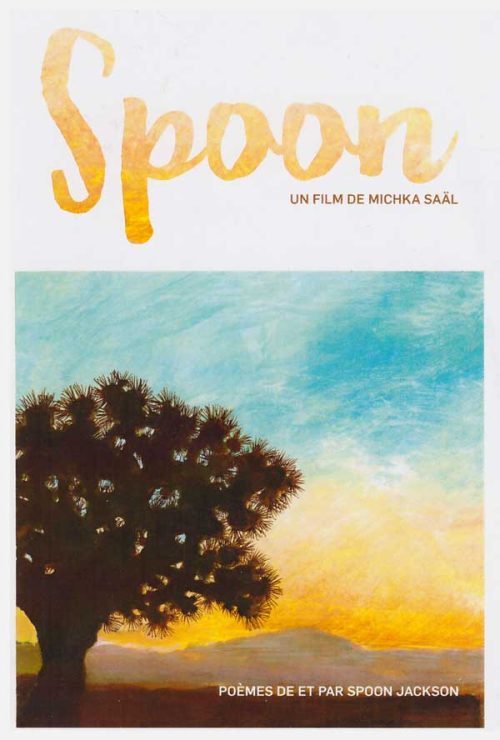

La femme de mon frère

Monia Chokri

Pour Sofia, 35 ans, l’avenir n’a rien de joyeux. Sans emploi malgré un doctorat en philosophie politique, elle est enceinte et vit chez son frère. Pour ne rien arranger, ce dernier devient amoureux de sa gynécologue… Prix coup de cœur de la sélection Un certain regard à Cannes, La femme de mon frère dévoile tout le talent de réalisatrice de Monia Chokri. Comédie existentielle dopée au malaise et à l’humour physique, mise en scène avec un effet rétro aussi senti que maîtrisé, le film est porté par Anne-Élisabeth Bossé, dont l’énergie décalée fait des ravages dans ce personnage de femme névrosée et attachante.

Fabrique-moi un conte – Blanche-Neige

Myriam Bouchard

Miryam Bouchard réinvente à sa façon Blanche-Neige. Fabrique-moi un conte: Huit réalisateurs adaptent huit contes classiques de manière moderne et contemporaine. Ils ont carte blanche sauf que… C’est le public qui décide du conte qu’ils adaptent, du lieu principal où se déroulera l’action ainsi que de l’interprète. Un façon originale de revoir nos classiques!

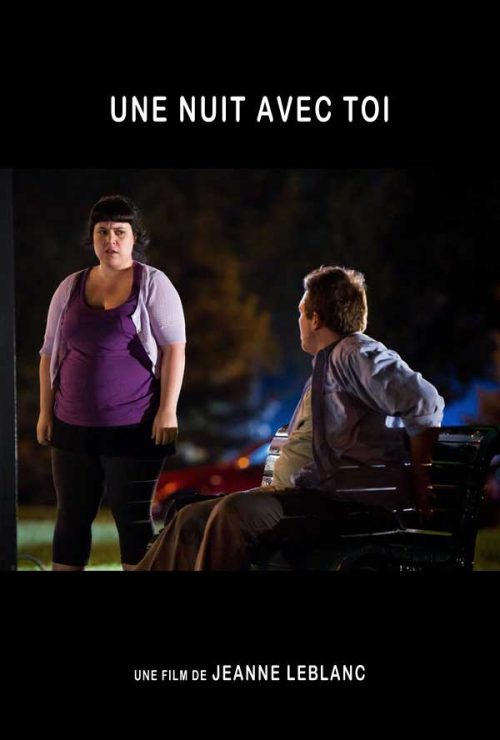

Une nuit avec toi

Jeanne Leblanc

Depuis sa plus tendre enfance, Samuel a toujours été gros. Cependant, à 23 ans, ses fantasmes, comme ceux de tous les jeunes de son âge, sont tournés vers les jolies et minces jeunes filles. Confronté à l’indifférence de l’objet de ses fantasmes ainsi qu’à ses désirs inaccessibles, il tentera de se rabattre sur Émilie, une jeune femme qui, elle aussi, vit la même situation.

Le temps des récoltes

Jeanne Leblanc

Sous le soleil plombant du mois de juillet, se dressent dans les champs de la campagne québécoise les silhouettes presque fantomatiques des travailleurs agricoles mexicains. Parmi ceux-ci, Gonzalo, un jeune père de famille, est rongé par l’envie insidieuse de pénétrer le monde plus riche et confortable des Québécois. Désir qu’il projette tout entier sur l’achat d’un bien dont il n’aurait jamais osé rêver auparavant.

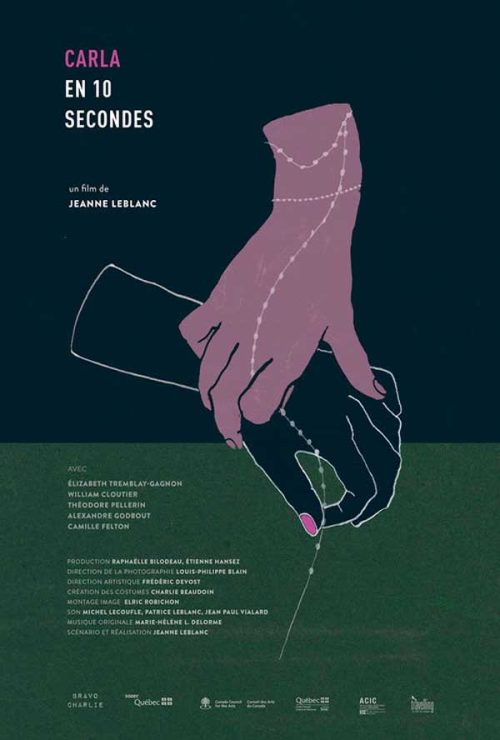

Carla en 10 secondes

Jeanne Leblanc

Au cours d’une fête d’adolescents, des “snapshots” d’un gang bang impliquant une fille et des joueurs de l’équipe de football se répandent à travers la foule. Entendant les commentaires qui circulent, Gaby commence à soupçonner que la personne au centre du gang bang pourrait bien être sa meilleure amie, Carla.

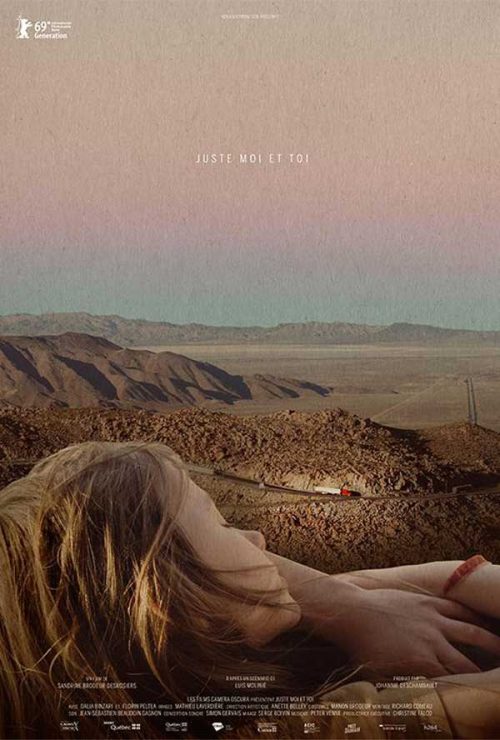

Juste moi et toi

Sandrine Brodeur-Desrosiers

Eva (8 ans) et son père font un road trip Montréal-Mexique dans un immense camion 18 roues.

Les Bienveillants

Sarah Baril Gaudet

Les bienveillants s’immerge dans l’univers du centre d’écoute téléphonique Tel-Aide Montréal, en suivant un groupe de futurs bénévoles qui apprennent l’art de l’écoute empathique. À travers un traitement intimiste, le film cherche à rappeler l’importance de la présence d’oreilles vigilantes dans une société où la solitude est omniprésente.

Voir les avions tomber

Jeanne Leblanc

“La beauté n’est que le commencement de l’horreur”. Une incursion dans les rêves d’un père et de sa fille.

Guillaume

Carole Laganière

Lorsque Guillaume est né, son espérance de vie était de quatre jours. Il a aujourd’hui huit ans et son coeur ne tiendra plus encore très longtemps. Son autisme et son amour de la musique font de Guillaume un être d’exception, qui a une intense soif de vivre. Comme s’il savait que chaque instant pouvait être le dernier. Réalisé dans le cadre du projet Urgence.

Territoire Ishkueu Territoire Femme

Claude Hamel

Huit femmes conteuses, auteures et poètes en prestation au Festival de contes et légendes Atalukan, à Mashtueiatsh (Pointe-Bleue) au Québec. Virginia Pésémapéo Bordeleau raconte la genèse de son rapport à l’Ourse; ses oeuvres illuminent le documentaire. Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine nous livrent leur vision du monde alors que Marie-Andrée Gill livre des poèmes d’une force brute. Sonia Robertson, directrice du festival, Alice Germain, guide d’aventure et Telesh Bégin, chamane, font découvrir leur territoire tandis que Kathia Rock offre de magnifique chants en Innu et en français.

Laissez-nous raconter

Kim O’Bomsawin

Les 11 premiers peuples au Québec et Labrador – Abénaki, Anishnabe, Atikamekw, Cri, Innu, Inuit, Kanien’kehá:ka (Mohawk), Mi’gmaq, Naskapi, Wendat et Wolastoqiyik (Malecite) – nous racontent, à leur manière et de leur point de vue, leurs visions du monde, leurs valeurs et modes de vie, leurs spiritualités, leurs mythes et légendes, leurs blessures et leurs espoirs. Pour ainsi enrichir le récit collectif, décoloniser l’Histoire et contribuer à l’avenir de la Terre-Mère. Épisode 1: Le territoire Épisode 2: L’identité Épisode 3: La spiritualité Épisode 4: La réparation

Minokin: réparer notre justice

Kim O’Bomsawin

Dans leur lutte contre le crime, certaines communautés autochtones au Québec cherchent à restaurer une ancienne pratique judiciaire: l’exil. En mars 2017, le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni a expulsé de sa communauté un homme accusé de trafic de drogue. Ce dernier est banni de sa communauté jusqu’à ce qu’il reçoive sa sentence. C’est un phénomène pancanadien. Plus récemment, Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines en Saskatchewan, a déclaré que dix Premières nations de sa province avaient expulsé certains individus de leur territoire pour des raisons similaires. La pratique, dit-il, est en train d’être adoptée partout au Canada. «Le bannissement n’est pas nouveau», dit-il sur les ondes de Radio-Canada. « Pendant des siècles, bien avant qu’un gouvernement n’ait mis le pied sur ces terres ancestrales, il y avait l’exil. » Mais la réapparition en temps moderne de cette pratique traditionnelle n’est qu’un élément d’un mouvement plus large cherchant à transformer la justice dans les communautés autochtones. Partout au pays, chefs, ainés et conseils repensent le système juridique en fonction des valeurs, des traditions et des…

Du teiwekan à l’électro

Kim O’Bomsawin

Il y a très longtemps, hommes, femmes et enfants de tous âges, clans, allégeances et nations se sont unis au son des vibrations du teweikan. Entre les mains des auteurs-compositeurs-interprètes Pakesso Mukash (Cri/Abénaki), Shauit (Innu) et Moe Clark (Métis), il s’avère toujours un puissant outil de communion. Sous des airs désormais folk, électro ou reggae, le teweikan – qui signifie tambour traditionnel – s’efforce encore aujourd’hui de créer des ponts entre les générations, les vivants et les morts, les territoires, les conquis et les insoumis. En suivant les trois musiciens dans leurs communautés respectives, nous découvrirons toute la vitalité des artistes autochtones d’ici, les causes qui leur sont chères et leurs inspirations profondes. Nous en profiterons pour remonter le fil de l’histoire de la musique des Premières Nations, du teweikan à l’électro, de Montréal à la baie d’Hudson, des plaines canadiennes à la Côte-Nord.

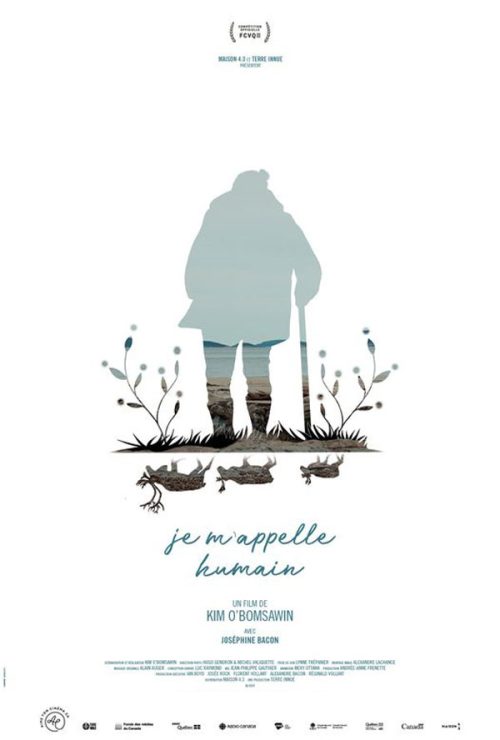

Je m’appelle humain

Kim O’Bomsawin

« Sauvage » dit Joséphine Bacon, « ça veut dire être libre entièrement. » Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît avec eux. La femme de lettres innue Joséphine Bacon incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple multimillénaires aux côtés d’une femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et ce lui de ses ancêtres. Dans sa langue, innu veut dire « humain ».

Graveurs d’images

Anne Kmetyko

Graveurs d’images est un court documentaire qui offre un aperçu du monde et du travail des artistes tatoueurs d’aujourd’hui. Plusieurs artistes de tatouage provenant du Québec, des États-Unis et de la France partagent en leurs propres mots, leurs expériences et vision du monde du tatouage.

Dors-tu?

Nadia Louis-Desmarchais

Chez sa grand-mère pour la fin de semaine, Lila retrouve son cousin Maxime, de qui elle est très proche depuis l’enfance. Un événement important marquera toutefois leur relation pour toujours.

Chacun sa classe

Christine Chevarie

Karine Dubois, productrice de documentaire et mère de trois enfants, voit arriver à grands pas le choix d’une école secondaire pour son plus vieux. École publique, privée ou à programme particulier? Au cours de sa réflexion, elle voit de plus en plus de drapeaux rouges se lever autour d’elle. Quelles sont les répercussions de ce choix individuel sur l’ensemble de la société? Qu’en est-il des chances égales de réussite chez les jeunes? Karine discute avec des spécialistes de l’éducation, des parents et des élèves afin de chercher des réponses à ses questions de mère et de citoyenne.

Linda Rabin – Everything is Moving

Christine Chevarie

Pour Linda Rabin, tout est mouvement. C’est le principe qui a guidé cette pionnière de la danse moderne au Québec, qui a été tour à tour danseuse, enseignante, chorégraphe, spécialiste de l’éducation somatique et cofondatrice, avec Candace Loubert, de l’École de danse contemporaine de Montréal, en 1981. Selon Linda, les gestes des danseurs ne sont pas que des mouvements techniquement bien exécutés, mais l’expression même de la vie. La spiritualité, l’ouverture au monde et la fluidité des êtres sont évoquées ici avec subtilité.

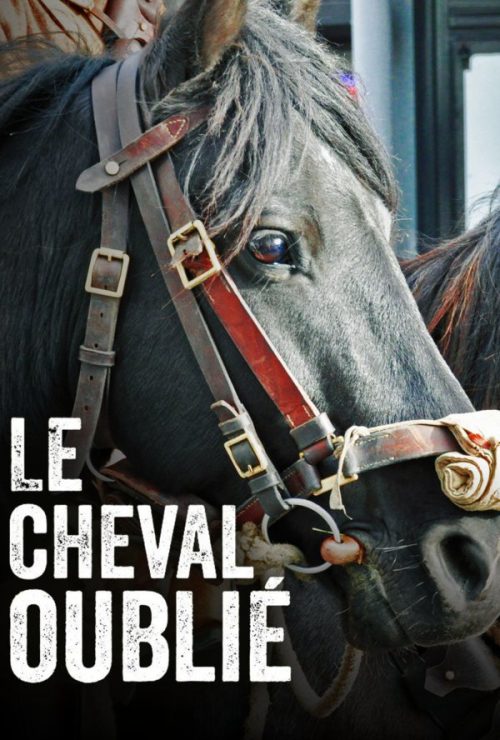

Le cheval oublié

Louise Leroux

Le cheval oublié raconte l’extraordinaire randonnée européenne de Richard Blackburn et ses chevaux alors qu’ils retracent, cent ans plus tard, le chemin parcouru par les soldats et les chevaux canadiens durant la Première Guerre mondiale. Ce documentaire déterre une histoire méconnue et rend un hommage mérité à nos chevaux de guerre canadiens.

L’école en 10 questions

Vanessa Boisset

Le philosophe Normand Baillargeon et ses invité.e.s tentent de répondre à dix questions de fond en éducation en se basant sur la pensée de dix philosophes importants dans le domaine. Les questions abordées, plus actuelles que jamais, s’adressent autant aux professeur.e.s qu’aux parents. Chacun des épisodes vidéo sont aussi disponibles en documentaires audio.