Autres films sur ce thème

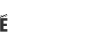

Le chant d’une soeur

Danae Elon

Peut-on vraiment savoir ce qu’il y a dans le cœur d’un de nos êtres chers? Le chant d’une sœur est l’histoire intime et délicate de deux sœurs Marina et Tatiana, qui vivent séparées par le choix que Tatiana a fait en devenant religieuse. Marina, qui n’a à peine vu ou parlé à sa sœur depuis vingt ans, sent que quelque chose ne va plus. Elle se rend dans un monastère en Grèce pour tenter de retrouver la sœur qu’elle a perdue. Un événement inattendu mènerons toutes les deux sur un chemin qu’elles n’auraient jamais cru pouvoir entreprendre.

Le frère André

Mireille Dansereau

Documentaire avec archives, qui relate la vie et l’oeuvre du frère André. On suit la journaliste Micheline Lachance alors qu’elle recueillait les témoignages de gens ayant connu le frère André et de spécialistes s’intéressant au phénomène de guérisseur et son influence sur la société de l’époque.

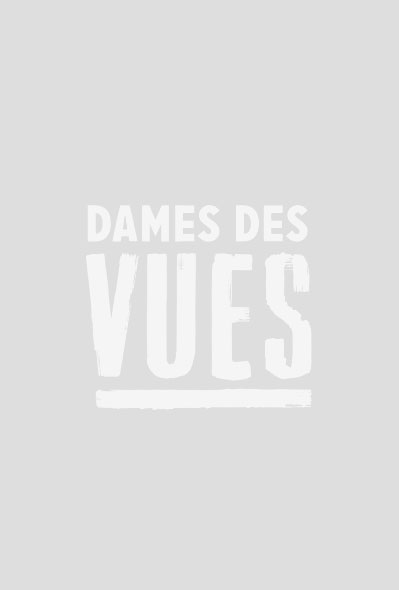

Le pas de la porte

Iphigénie Marcoux-Fortier

Karine Van Ameringen

Témoin d’une époque charnière qui voit s’éteindre les derniers salons funéraires en milieu familial au Québec, Le pas de la porte raconte la quête de sens de Gilles et Gaétane, Lucienne, Diane Huguette et Nadia qui, de gré ou de force, apprivoisent la mort. À différents stades de leur vie, ils inventent des rituels en marge de l’industrie funéraire qui leur permettent de mieux vivre la mort, celle de leurs proches et, ultimement, la leur.

Le temps d’ériger un clocher

Laurence Turcotte-Fraser

La petite chapelle Sainte-Cécile de Calixa-Lavallée est le projet de Pierre Moussard, un passionné d’antiquités religieuses et de l’histoire du Québec. Le Calixois caressait depuis de nombreuses années le rêve de construire une chapelle de procession qui contiendrait les nombreuses œuvres du patrimoine religieux que ce spécialiste a réunies pendant des décennies, que ce soit des croix de toutes formes, des bénitiers, des chandeliers, un autel du 19e siècle, des peintures, etc. L’homme a défrayé de sa poche plus de 50 000 $ pour construire cette chapelle qui est dédiée à sainte Cécile, patronne des musiciens, et qui a été inaugurée en septembre 2011. Toutefois, la Municipalité de Calixa-Lavallée allègue notamment que la construction ne respecte pas les normes concernant les terres agricoles, alors que son propriétaire assure qu’il est conforme à la loi. L’affaire a été entendue en Cour supérieure à Sorel-Tracy en avril dernier et le juge alors demandé un arpentage du site, ajournant du même coup le procès qui devrait reprendre sous peu. Il est à noter que Pierre Moussard a été en lice pour l’attribution du…

Le temps d’un été

Louise Archambault

Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd’hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu’il n’arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l’évidence : il devra fermer son église. Comme un appel de la Providence, il hérite d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d’y emmener avec lui une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances. Le temps d’un été nous plonge dans une histoire lumineuse… Une histoire tissée de fous rires, de silences et de larmes… Un film qui fait chaud au cœur où le soleil et les nuages se côtoient et qui laissera aux spectateurs un délicieux goût d’espoir.

Les âmes errantes

Annabel Loyola

Le 5 novembre 2017, l’Hôtel-Dieu de Montréal fermait ses portes sur 375 ans de soins et d’histoire. Dans son film précédent, Le dernier souffle, la cinéaste Annabel Loyola a capté sa mémoire vivante. Dans Les âmes errantes, elle retourne sur les lieux, désormais inoccupés, pour s’imprégner du silence et écouter l’écho du passé résonner entre ses murs.

Les Discrètes

Hélène Choquette

Ponctué d’engagement, de quête spirituelle et d’humour, Les discrètes nous plonge au cœur de la communauté des Sœurs de la Providence.

Les femmes de Raël

Érika Reyburn

Les femmes de Raël nous fait découvrir l’univers d’un groupe sectaire vécu de l’intérieur. Deux femmes qui ont passé une grande partie de leur vie dans le mouvement raëlien ont accepté de livrer un témoignage, non pas tant pour dénoncer Raël que pour montrer comment des femmes normales et instruites peuvent se faire prendre dans un tel engrenage, comment on en vient à suivre un gourou et comment un gourou devient un gourou.

Les Fils

Manon Cousin

L’ambition des Fils, religieux d’un nouveau genre, sortir des presbytères pour rencontrer le « vrai monde », et même travailler en usine aux côtés d’une population pauvre et laissée pour compte. À l’encontre du pouvoir clérical, ils ont investi avec une proximité remarquable un quartier défavorisé et donné une voix à ses habitants. Ils se sont aussi retrouvés au coeur des luttes politiques de l’époque alors que, paradoxalement, la religion perdait du galon. À travers de multiples témoignages, photographies et images fascinantes d’un Montréal depuis longtemps disparu, Les Fils brosse une peinture positive d’un engagement humaniste, loin de tout embrigadement.

Les grandes soifs

Delphine Piperni

Sans repère, sans guide ni rituel, quatre jeunes âgés entre 15 et 20 ans cherchent à tâtons un sens à leur vie. À l’aube de devenir adulte, ils ont le vertige. Leur constat est clair : la vie est difficile, et les questions sans réponses abondent et provoquent en eux un vide inassouvi. Mais pas question de rester les bras croisés, une quête personnelle s’impose afin de réinventer leur vie.

Les grands penseurs

Karina Garcia Casanova

Cinq enfants âgés de 6 à 8 ans méditent sur la création du monde, l’existence de Dieu, la mort et le sens de la vie.

Les orphelins de Duplessis

Johanne Prégent

Dans les années ’50, de jeunes garçons placés en orphelinat, subissent jour après jour des conditions de vie rudes et austères. Formant un groupe solidaire, ils se soutiennent et survivent malgré les brimades, les privations et le peu d’espoir de jours meilleurs. Pendant que ces enfants subsistent de leur mieux, ils n’ont aucun moyen de se douter ou d’être conscients des tractations secrètes entre le clergé, le corps médical et le gouvernement, qui vont sceller leurs destins.

Les sept dernières paroles

Sophie Deraspe

Sophie Goyette

Caroline Monnet

Ariane Lorrain

Inspiré par Les sept dernières paroles du Christ en croix, chef-d’œuvre du répertoire classique de Franz Joseph Haydn, Les sept dernières paroles ausculte les états expérientiels et les rituels propres au genre humain, à partir des sept thèmes évoqués dans cette composition musicale : le pardon, le salut, la relation, l’abandon, la détresse, le triomphe et la réunion.

Ma tribu c’est ma vie

Myriam Verreault

Un documentaire interactif qui nous plonge dans les univers de huit fans de musique pour observer comment Internet transforme leur identité et leurs relations interpersonnelles.

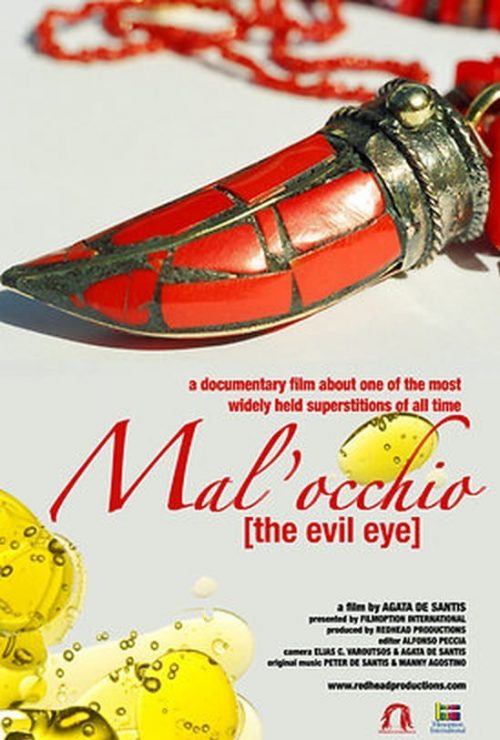

Mal’occhio – The Evil Eye

Agata De Santis

Que se passe-t-il lorsque vous vous rendez compte que votre famille fait partie d’une superstition mondiale dont on ne parle pas ouvertement ni même dont on ne parle pas par son nom ? La cinéaste Agata De Santis se lance dans une quête pour découvrir le monde de Mal’occhio – Le mauvais œil où l’on peut devenir physiquement malade par les regards envieux d’un autre, où le seul remède est un appel téléphonique à la vieille femme en bas de la rue, et la prévention consiste à porter des amulettes d’apparence étrange. Agata se rend en Italie, à New York et dans la cuisine de sa mère à Montréal pour décider une fois pour toutes si le mauvais œil est réel.

Manufacturing The Threat

Amy Miller

Produire la menace examine un épisode profondément troublant de l’histoire du Canada lorsqu’un couple en situation précaire a été contraint, par des agents infiltrés des forces de l’ordre, à commettre un attentat terroriste à la bombe. Faisant la lumière sur le monde obscur de l’infiltration policière et l’incitation par des agents provocateurs, le film montre comment les services de police et les agences de sécurité nationale du Canada, auxquels des pouvoirs supplémentaires ont été accordés après les événements du 11 septembre, enfreignent régulièrement les lois avec peu ou pas de comptes à rendre ou de contrôle.

Mes sœurs musulmanes

Francine Pelletier

Portrait intimiste de deux musulmanes québécoises, ce documentaire explore la réalité de femmes voilées dans le Québec d’aujourd’hui. Asmaa Ibnouzahir et Geneviève Lepage, deux jeunes Québécoises engagées, indépendantes d’esprit et éduquées, sont également des femmes voilées. Geneviève s’est convertie à l’islam en 2001, à la suite des événements du 11 septembre. Musulmane d’origine, Asmaa a décidé de pratiquer sa religion « comme elle a été prescrite », en 2004, après avoir vécu les déchirements classiques des enfants d’immigrés. Bien qu’elles soient à l’image de leur génération, ces deux femmes vivent aussi, à cause de leurs convictions religieuses, sur une autre planète. Ce documentaire explore une réalité encore méconnue, celle des femmes voilées tentant de réconcilier leur foi à la vie moderne.

Mokhtar

Halima Ouardiri

Mokhtar raconte l’histoire d’un jeune garçon qui garde les chèvres de son père dans un petit village du sud du Maroc. Un jour, il trouve un hibou blessé et le ramène à la maison, mais le rapace est considéré comme un mauvais présage par son père, qui punit son fils.

Mon coeur est témoin

Louise Carré

Partie à la recherche de la réelle signification de l’Islam, une cinéaste québécoise découvre sur sa route des femmes de l’Afrique noire, du Maghreb, du Moyen-Orient, qui lui parlent de leur vécu, de leurs luttes et de leurs rêves. En contrepoint, des hommes colorent cette fresque de leurs propres questionnements et réflexions. À l’arrière plan, l’écho des médias et des lettres d’une amie algérienne confirme que la violence continue ses ravages.

Montréal Yiddish

Erica Pomerance

Montréal Yiddish est un projet de documentaire sur l’histoire de la communauté juive ashkénaze venue s’installer en grand nombre à Montréal au début du XXième siècle. Cette communauté fut l’une des plus importantes à immigrer parmi les vagues d’immigration qu’a connues le Québec et a grandement contribué au façonnement de la société québécoise d’aujourd’hui, notamment par leur autonomie et dynamisme dans les organisations syndicales, et l’instauration de services de santé et sociaux dans leur communauté qui ont été des modèles pour le système de santé que l’on connaît aujourd’hui.

Mordecai Richler: The Last of the Wild Jews

Francine Pelletier

Scénarisé par le nouveau biographe de Mordecai Richler, Charlie Foran, en collaboration avec la réalisatrice Francine Pelletier, ce film examine l’écrivain Mordecai Richler sous un angle nouveau, celui de tout un cercle d’intellectuels et d’écrivains juifs qui ont dominé la scène culturelle nord-américaine des années 50 jusqu’à l’an 2000. Décédé en 2001, Mordecai Richler fait aussi partie de cette coterie de « Wild Jews », agitateurs et provocateurs-nés, fils d’immigrants nourris aux principes du Talmud comme aux exploits des super-héros des bandes dessinées, pour qui brasser la cage était un devoir quasi sacré et qui, ensemble, ont laissé une marque indélébile sur la culture nord-américaine. Homme volatile s’il y en avait un, souvent contradictoire, sans nuances, Mordecai Richler était aussi, un peu comme ces vieux prophètes de l’Ancien Testament, profondément sensible, engagé et brutalement sincère. Ce documentaire montre comment Mordecai Richler est devenu un véritable cosaque pour son entourage et comment il a bâti son oeuvre sur ce type de provocation.

Never Again Forever

Danae Elon

Ce film puissant sur la Ligue de défense juive retrace l’histoire de ce groupe militant, depuis les rues de Brooklyn où il a vu le jour jusqu’aux Territoires occupés où il prospère aujourd’hui, dressant le portrait inquiétant d’un cycle de haine né dans les cendres de l’Holocauste.

Orison

Gina Haraszti

Méditation en noir et blanc sur la tension entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse. Un jeune scientifique, homme de raison, recherche ses sentiments d’enfance, sa capacité de croire oubliée, lorsque son père rabbin décède. C’est un film mélancolique qui capture une sorte de poésie éphémère et intangible sur la façon dont nous disparaissons de ce monde Le film explore la tension entourant les correspondances entre la croyance religieuse et la connaissance scientifique en se concentrant sur les souvenirs de la perte et ses effets émotionnels. Il est visuellement influencé par le concept de wabi-sabi, une philosophie japonaise qui trouve son origine dans la cérémonie japonaise du thé et ses outils. Basé sur des notions bouddhistes, il n’y a pas de mauvais ou de bon, de beau ou de laid, ils n’existent que dans nos idées préconçues. Rien n’est éternel et tout est en train d’apparaître ou de disparaître. Les images capturent des objets imparfaits et des moments éphémères, elles attirent notre attention sur une mouche morte prise dans une toile d’araignée comme une façon d’embrasser notre propre mortalité…

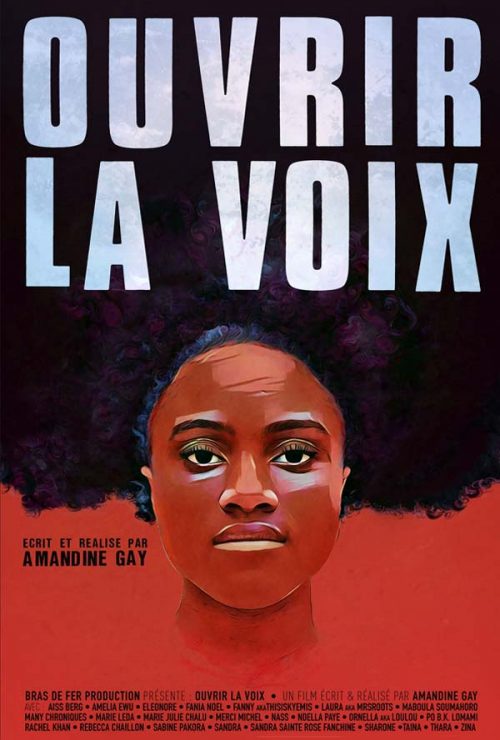

Ouvrir la voix

Amandine Gay

Ouvrir la voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité “femme” et “noire”. Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration.