Autres films sur ce thème

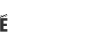

L’Académie

Aude Leroux-Lévesque

À Thetford Mines, une académie de basketball est en train de défier toutes les attentes en dominant les tournois et en formant de futurs joueurs de la NBA. L’académie mise sur pied par le coach d’origine congolaise Igor Rwigema rassemble une cinquantaine de garçons de 13 à 20 ans qui viennent de Montréal, mais aussi de France et de Guyane Française. Si certains caressent le rêve d’être repêcher dans la NBA à l’instar de Chris Boucher, un montréalais et ancien de l’académie, tous doivent se soumettre au régime d’Igor pour qui l’enseignement de la vie prime sur celui du basketball.

L’arbre de la mémoire

Suzanne Guy

Documentaire sur les francophones de la Nouvelle Angleterre et la déperdition de la langue française.

L’audience

Émilie Beaulieu-Guérette

Peggy Nkunga Ndona

Après avoir traversé 11 pays clandestinement, Peggy, Simon et leurs 3 enfants attendent l’audience qui déterminera s’ils seront acceptés comme réfugiés au Canada. Ayant fui la répression politique en République démocratique du Congo, la famille tente de refaire sa vie à Montréal dans la douceur d’un quotidien fragilisé par la menace omniprésente de devoir quitter. Entre fantômes du passé, espoirs pour l’avenir et dédales juridiques, le film accompagne la lutte de la famille Nkunga Mbala pour obtenir un statut. Le film lève le voile sur la procédure complexe de demande d’asile au Canada.

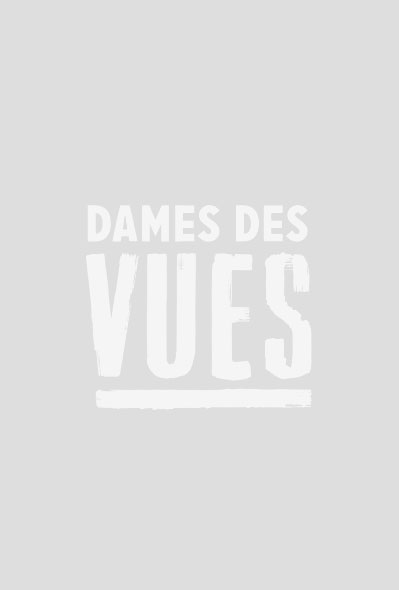

L’autre côté de novembre

Maryanne Zéhil

Léa est une neurochirurgienne célibataire qui réside au Québec. Layla est une couturière et mère de famille qui habite un village éloigné au Liban. Des troubles de mémoire les obligent à se remettre en question. Elles sont attirées par le passé, revenant à ces choix de vie qui nous marquent à jamais. Et si l’une de ces femmes n’avait pas quitté son pays d’origine pour immigrer au Canada? Et si Léa et Layla n’étaient qu’une seule et même personne? En essayant d’y voir plus clair, Léa et Layla remontent le fil des événements jusqu’à une amie d’enfance qui a disparu sans laisser de trace.

L’héritier

Edith Jorisch

En 1938, aux balbutiements de la Seconde Guerre mondiale, les Nazis s’approprient le patrimoine de la famille Jorisch. Ils pillent leur collection d’oeuvres d’art, dont des tableaux de Gustav Klimt, et envoient la famille vers les camps de concentration. Georges Jorisch a alors 10 ans. Son père et lui seront les seuls de sa famille à survivre à l’Holocauste. 70 ans plus tard, Georges décide d’obtenir justice au nom des siens. Sa quête pour la restitution des tableaux de Klimt volés à sa famille commence.

L’arbre qui dort rêve à ses racines

Michka Saäl

L’improbable amitié entre deux immigrantes à Montréal. L’une est Libanaise et fuit la guerre et l’autre, juive. Autour d’elles, des histoires d’exils et des moments de partage…

La cantine afghane

Geneva Guérin

En 2010, ils étaient près de 500 en exil vivant dans des campements de réfugiés à travers la capitale française. Tandis que l’état resserre les vis pour ses réfugiés politiques, des groupes, majoritairement de jeunes hommes, vivant dehors, mènent une existence clandestine et précaire au pays du droit de l’homme. Ils sont charmants, intelligents et ne veulent que «goûter la vie». Ils sont Afghans, demandeurs d’asile à Paris, en France. Ce documentaire nous fait découvrir la Cantine afghane, une association co-gérer par des Français et des réfugiés afghans, qui préparent des repas et évènements culturels afghans dans divers endroits parisiens. Partager un repas, changer le regard. C’est au travers d’échanges culturels et de partage que la Cantine afghane espère créer du lien social entre la population française et les réfugiés politiques. Grâce à cet espace de rencontre, l’organisme tente d’intégrer les nouveaux arrivants tout en offrant aux parisiens la possibilité d’apprendre à connaître ces personnes.

La classe de madame Lise

Sylvie Groulx

Ils s’appellent Rafik, Solace, Rahat, Jessica et Adonay. Ils ont six ans, ils habitent Parc Extension, un quartier multi-ethnique au cœur de Montréal. Ce sont les élèves de Madame Lise. Pendant toute une année scolaire, la réalisatrice Sylvie Groulx dresse le portrait de cette classe de première année, avec en son cœur la maîtresse, qui se trouve être aussi interprète, intervenante sociale, marraine et agent de liaison auprès des parents et de la communauté.

La face cachée du baklava

Maryanne Zéhil

Le choc des cultures raconté à travers l’histoire de Houwayda, qui a épousé le mode de vie occidental, et de sa sœur Joëlle, qui est restée profondément Libanaise. Dans cette comédie de mœurs où s’additionnent rires, quiproquos et paradoxes se meuvent une horde de personnages québécois et libanais, aussi détestables qu’attachants, dont Pierre, le mari bobo de Houwayda, qui espère secrètement que son épouse ne s’affranchira pas davantage des valeurs traditionnelles qu’elle croit avoir abandonnées. Regard mordant et affectueux sur les Libanais de Montréal et sur les Québécois.

La fin de l’immigration?

Marie Boti

La Fin de l’immigration? révèle une tendance qui transformerait le Canada en une société où il y a des citoyens, avec tous les droits, et les autres. En comparant la situation des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires avec celle de leurs propres parents, arrivés comme travailleurs non spécialisés au cours du dernier siècle, les cinéastes lèvent le voile sur un monde qui est aussi proche que le resto McDonald’s du coin. Et ils posent la question essentielle – est-ce le genre de société que nous voulons bâtir?

La fourmi et le volcan

Céline Baril

Une famille de petits commerçants chinois veut désespérément quitter Hong Kong avant son rattachement à la Chine en 1997. Ils tentent, mais en vain, d’émigrer au Canada. Un volcanologue d’origine chinoise, habitant l’Islande depuis quelques années, les invite à le rejoindre sur son île. Une correspondance et une relation toute particulière s’établissent entre lui et l’aînée de la famille. Tourné à Montréal, en Islande et à Hong Kong.

La main de fatma

Hejer Charf

Court métrage tourné en 2008 suite aux audiences publiques tenues par la Commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables au Québec.

La maison de Yara

Émilie Baillargeon

Forcée de quitter la Syrie en 2011, Yara se rappelle son pays détruit par la guerre. Le temps qui passe fait naître la peur d’oublier les lieux familiers de sa vie restée en suspens.

La maison des Syriens

Nadine Beaudet

Dans la région de Portneuf, une rencontre se dévoile petit à petit entre l’ici et l’ailleurs, prenant vie à travers l’attente et les petits gestes d’amour du comité de parrainage de Saint-Ubalde qui poursuit inconditionnellement le rêve ultime d’accueillir une famille de réfugiés syriens.

La position de l’escargot

Michka Saäl

Myriam, une jeune femme juive originaire du Maghreb vit à Montréal depuis dix ans. Selon son copain Théo, elle parle trop et elle en fait trop, c’est pourquoi il la laisse tomber alors qu’ils devaient s’acheter un appartement. Myriam se réfugie chez sa grande copine Madeleine, une musicienne extravagante qui lui redonne le sourire avant de partir, elle aussi, pour une tournée. Mais il n’y a pas que des départs, le père de Myriam revient à Montréal pour la retrouver après une absence de vingt ans. Il retrouve aussi un vieil ami, Marco, avec qui il reprend d’anciennes combines. Comme si la vie de Myriam n’était pas assez chambardée, Lou, un jeune poète-squatter tente de la séduire par tous les moyens. Puis, Madeleine revient et Théo change encore d’idée…

La Roumanie ma mère et moi

Doïna Harap

Eva n’a jamais été privée de liberté. Sa mère, oui. En 1981, celle-ci a fui la Roumanie Communiste pour éviter à son enfant de grandir sous cette dictature. Quand le mur de Berlin est tombée, suivi de la révolution roumaine en 1989, Doina consacre un film au retour dans son pays natal, avec sa fille de 16 ans. Au rendez-vous de ce voyage dans le temps: la jeunesse roumaine, ses espoirs et ses désillusions depuis le renversement du régime communiste.

Las Rutas en febrero (Les routes en février)

Katherine Jerkovic

Sarah vient d’atterrir à Montevideo. Dans sa valise, il y a un carnet d’adresses jauni et un appareil photo numérique. Le lendemain, elle prend un bus de province qui roule toute la journée et qui la laisse dans un casse-croute en bordure de route. Là passe – ou du moins passait – le villageois qui fait la navette jusqu’au petit bled où la grand-mère de Sarah attend depuis des années…. Choc culturel, humour et tristesse façonnent ce film aigre-doux.

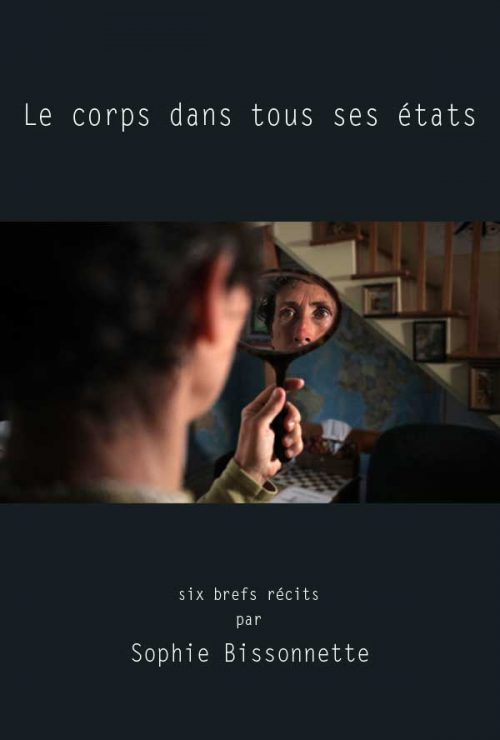

Le corps dans tous ses états

Sophie Bissonnette

Six brefs documentaires sur le thème du corps, tantôt drôles, tantôt dramatiques, mais tous étonnants, qui abordent la beauté, la différence, l’exclusion, les transformations liées à l’âge ou aux changements de vie, et qui interrogent: comment habiter son corps et s’accepter? Six court métrages créés dans le cadre d’un projet d’art communautaire initié par la cinéaste Sophie Bissonnette en collaboration avec le Y des femmes de Montréal, avec la participation de six femmes de 50 ans et plus qui ont écrit un récit de vie et collaboré à la création des oeuvres sur le thème du corps, intitulées: Le corps sacré Lettre à mes yeux Esquisse d’un corps libre Transformations au fil des ans La petite fille et l’arbre Le secret de Carmel Ces brefs documentaires sur le thème du corps, tantôt drôles, tantôt dramatiques, mais tous étonnants, abordent la beauté, la différence, l’exclusion, les transformations liées à l’âge ou aux changements de vie, et interrogent: Comment habiter son corps et s’accepter? Créés à partir des récits de Marilyn Beaucage, Carmel Eveline Cornet, Ginette Goulet, Élise Laforest, Meggie Madore et…

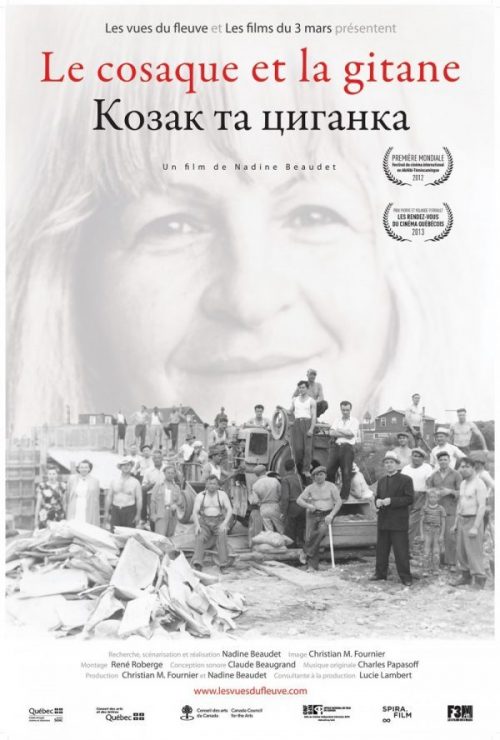

Le cosaque et la gitane

Nadine Beaudet

Régine Gabrysz et Lev Chayka font partie de ce que l’on peut appeler les «derniers des premiers» arrivants immigrants en Abitibi. Aujourd’hui, à presque 90 ans, ils se souviennent de leur enfance partagée entre l’Ukraine et l’Union soviétique, des guerres et des dictatures qui ont secoué l’histoire de l’Europe de l’Est et la leur. Mais ils se remémorent aussi leur arrivée dans ce Far North québécois bouleversant tous leurs repères. Pendant que Lev mène un combat pour faire reconnaître la présence ukrainienne en Abitibi, Régine raconte ses souvenirs: arrivée à Val-d’Or en 1952 avec son mari et trois enfants, elle a immédiatement été choisie comme maman de coeur et interprète des nombreux immigrants. À travers cette génération en train de disparaître, ce film lève le voile avec tendresse sur une partie oubliée de l’histoire du Québec.

Le gardien d’hiver

Katherine Jerkovic

Edgar, un immigrant solitaire et un peu décalé, garde l’appartement d’une amie partie en voyage. Au fil des visites, il se familiarise avec l’intimité de l’absente et il en vient à la désirer et à l’attendre. Or les mois passent, le courrier s’accumule et la réalité finit par s’imposer.

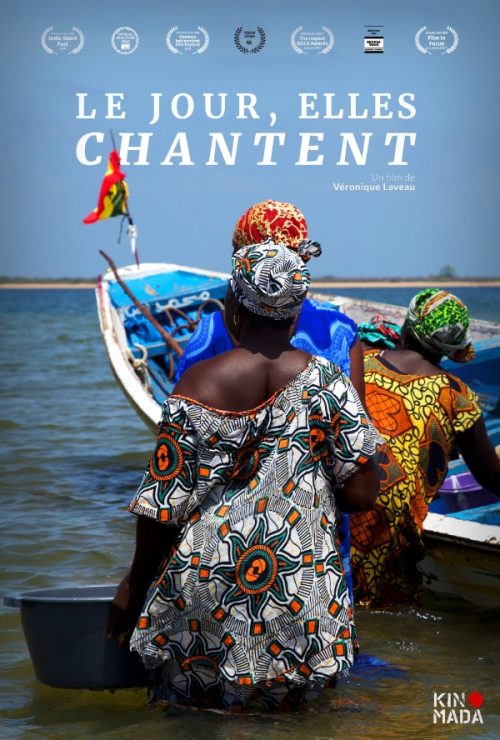

Le jour, elles chantent

Véronique Laveau

Chaque jour, au Sénégal, dans le Delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, de nombreuses femmes partent en mer pour subvenir aux besoin de leur famille. Sur ces îles, où les hommes, faute de travail, désertent vers la France, l’Espagne ou l’Italie, les femmes deviennent, malgré elles, les chef de famille. Ce documentaire tourne son regard sur les pas de celles qui ont choisi de rester.

Le temps des récoltes

Jeanne Leblanc

Sous le soleil plombant du mois de juillet, se dressent dans les champs de la campagne québécoise les silhouettes presque fantomatiques des travailleurs agricoles mexicains. Parmi ceux-ci, Gonzalo, un jeune père de famille, est rongé par l’envie insidieuse de pénétrer le monde plus riche et confortable des Québécois. Désir qu’il projette tout entier sur l’achat d’un bien dont il n’aurait jamais osé rêver auparavant.

Les intrépides

Johanne Prégent

Tom et Julie sont les personnages principaux. Elle est Québécoise et Tom est Français. Devenus frère et soeur grâce au mariage de leurs parents, ils sont inséparables! En cachette, ils animent une émission de radio où ils invitent des jeunes en difficulté à appeler.