Cinéma en ligne

Manouk, ou comment j’ai (encore) laissé une indienne sans me retourner

Sarah Fortin

Considéré comme l’un des pères fondateurs du cinéma québécois, grand maître du cinéma direct, Michel Brault aura marqué plusieurs générations de cinéphiles et inspiré de nombreux cinéastes et directeurs de la photographie. Ce film de Sarah Fortin et Geneviève Perron a été réalisé dans le cadre d’un appel de films lancé par les Rendez-vous du cinéma québécois et a été présenté lors de la 32e édition du festival en février 2014. Il rend hommage au travail de ce géant de notre cinéma.

L’arbre aux branches coupées

Pascale Ferland

À Moscou, des gens âgés et pauvres tentent dignement de se bâtir un monde imaginaire, un espace identitaire créé dans la solitude. Suite à l’éclatement des structures sociales du pays, l’art devient pour ces laissés-pour-compte une véritable bouée de survie.

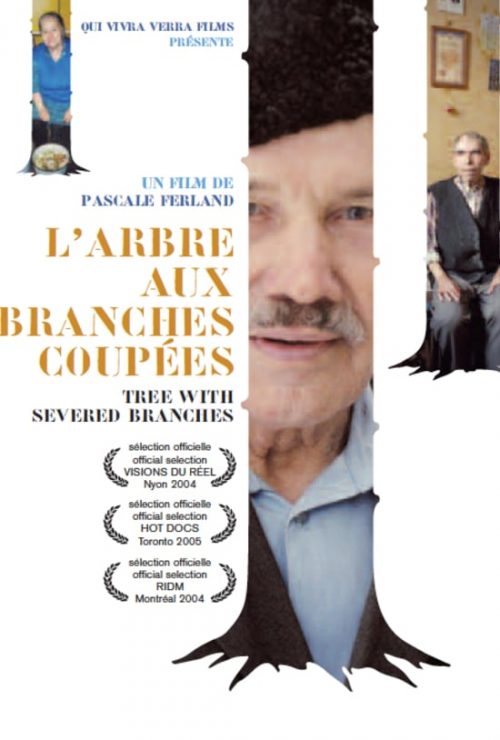

Pris au piège

Danièle Lacourse

En 1994, le plus important exode des temps modernes heurtait la conscience de la communauté internationale: deux millions de Rwandais quittaient leur pays, fuyant la guerre et le génocide. Un nom résumait cet exode: Goma, au Zaire, où 3,000 personnes par jour allaient mourir du choléra en juillet 1994. Ce film présente le portrait saisissant d’une communauté de réfugiés rwandais et de leur représentant, aujourd’hui emprisonné après son retour sur sa colline. Il décrit aussi l’impasse de l’aide humanitaire qui, à Goma, nourrit les tueurs et renforce leur emprise sur les réfugiés.

La part de Dieu, la part du diable

Danièle Lacourse

Ce film décrit la descente aux enfers du seul missionnaire canadien qui a refusé de quitter le Rwanda et a vécu toute la tragédie au milieu de ses paroissiens. Trois mois après le génocide, le Père Claude Simard est brutalement assassiné. En poursuivant l’enquête sur ce crime, ce documentaire révèle les nouveaux cauchemars vécus par les Rwandais, et présente un portrait saisissant du rôle de l’Église et de l’aide internationale. Un regard critique sur le rôle du Canada dans ce pays.

Chronique d’un génocide annoncé – partie 2 – Nous avons été des lâches

Danièle Lacourse

Documentaire de la série Rwanda. Ce film reconstitue le récit des préparatifs, de l’exécution et des lendemains tragiques d’un crime que la conscience et les lois internationales avaient pourtant appelé à prévenir et à punir. À travers trois ans de tournage, le film suit le cheminement de Rwandais au coeur même de chaque composante du génocide. Filmé sur trois ans, ce document unique soulève des questions troublantes sur le fait que le monde a fermé les yeux devant un des pires crimes contre l’humanité, «parce que le Rwanda était trop petit, trop éloigné, trop pauvre et probablement trop noir pour en valoir la peine». Partie 2 du volume 3 de la série.

Chronique d’un génocide annoncé – partie 3 – Nous nous sentons trahis

Danièle Lacourse

Documentaire de la série Rwanda. Ce film reconstitue le récit des préparatifs, de l’exécution et des lendemains tragiques d’un crime que la conscience et les lois internationales avaient pourtant appelé à prévenir et à punir. À travers trois ans de tournage, le film suit le cheminement de Rwandais au coeur même de chaque composante du génocide. Filmé sur trois ans, ce document unique soulève des questions troublantes sur le fait que le monde a fermé les yeux devant un des pires crimes contre l’humanité, «parce que le Rwanda était trop petit, trop éloigné, trop pauvre et probablement trop noir pour en valoir la peine». Partie 3 de 3 de la série.

Chronique d’un génocide annoncé – partie 1 – Le sang coulait comme une rivière

Danièle Lacourse

Documentaire de la série Rwanda. Ce film reconstitue le récit des préparatifs, de l’exécution et des lendemains tragiques d’un crime que la conscience et les lois internationales avaient pourtant appelé à prévenir et à punir. À travers trois ans de tournage, le film suit le cheminement de Rwandais au coeur même de chaque composante du génocide. Filmé sur trois ans, ce document unique soulève des questions troublantes sur le fait que le monde a fermé les yeux devant un des pires crimes contre l’humanité, «parce que le Rwanda était trop petit, trop éloigné, trop pauvre et probablement trop noir pour en valoir la peine». Partie 1 de 3 de la série.

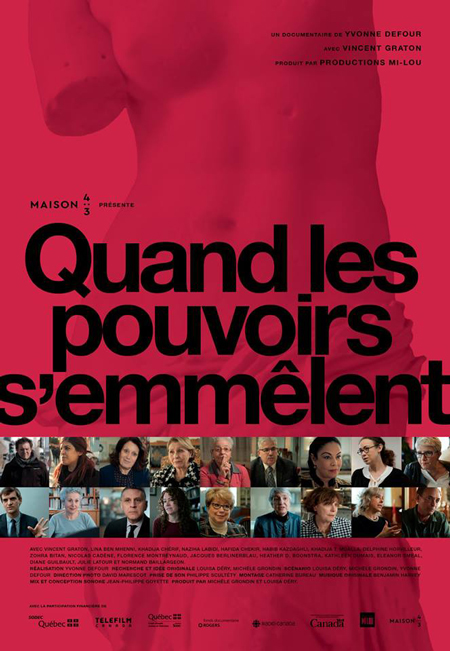

Quand les pouvoirs s’emmêlent

Yvonne Defour

Depuis deux décennies, dans plusieurs régions du monde, nous assistons à des rapprochements entre les pouvoirs politiques et religieux. Ce retour des valeurs traditionnelles cause, dans ces mêmes régions, des reculs importants des droits des femmes. Les femmes arabo-musulmanes ont vu leur liberté atteinte durement et leur place dans la société n’est plus comparable à celle du milieu du 20e siècle. Et sous des apparences de grande liberté, les droits des femmes de l’Occident subissent leseffets d’un fort vent traditionnaliste. Le documentaire « Quand les pouvoirs s’emmêlent », réalisé par Yvonne Defour, démontre ces faits dans un voyage initiatique vécu par l’acteur et activiste québécois Vincent Graton. Au cours de son voyage à Tunis, Paris, Washington et Montréal, des femmes et deshommes partagent avec lui leurs réflexions et leurs expériences. En bout de course et à travers les yeux de Vincent, le film fait le constat de la fragilité des droits des femmes pourtant durement acquis et de ce que nous sommes en train de préparer comme sociétés pour nos filles et nos fils.

Avoir plus ou être plus

Monique Crouillère

Un coopérant québécois avec sa famille au Sénégal parle de sa philosophie de vie et de sa vision du partage plutôt que de l’accumulation de biens.

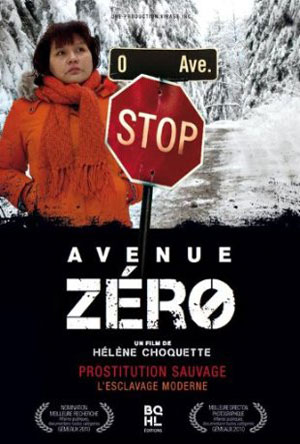

Avenue zéro

Hélène Choquette

Des jeunes femmes asiatiques confinées 24 heures sur 24 dans des salons de massage dans la banlieue de Vancouver, des aides familiales dont les conditions de travail rappellent l’esclavage, de jeunes honduriens illégaux embrigadés pour la vente de drogue, des adolescentes recrutées à des fins de prostitution dans des stations de métro de Montréal ; le documentaire Avenue Zéro trace un portrait troublant du phénomène de la traite de personnes au Canada, la 3e forme de trafic internationalement reconnue après ceux des armes et de la drogue. Dans ce documentaire, victimes et témoins de premier plan nous conduisent aux confins de ce sinistre commerce. Des propos inédits livrés par de superbes images.

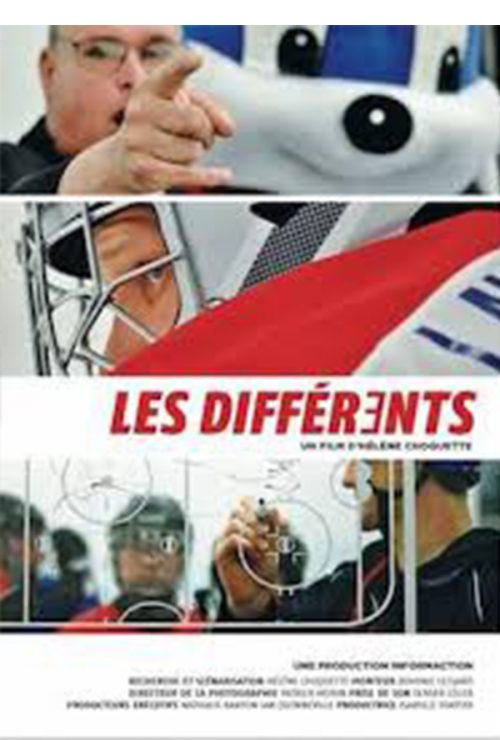

Les différents

Hélène Choquette

Parce qu’ils ont une déficience intellectuelle et que certains d’entre eux sont autistes, les joueurs de l’équipe des différents sont exclus des ligues de garage régulières. C’est pour cette raison qu’il y a 10 ans une poignée d’amis a fondé une équipe qui les accueillerait tous sans discrimination. Au-delà de leur performance sur la glace, la documentariste Hélène Choquette s’immisce dans les autres sphères de leur vie. Malgré les embûches, Les différents présente les nombreux défis que comporte la déficience intellectuelle sous un angle engageant à l’image de leurs entraîneurs, les comédiens Emmanuel Auger et Mathieu Baron.

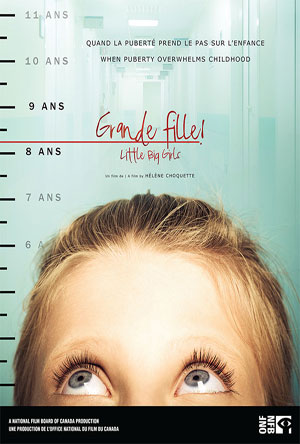

Grande fille!

Hélène Choquette

Ce long métrage documentaire de la cinéaste Hélène Choquette lève le voile sur le phénomène de la puberté hâtive. Contrairement à il y a quelques décennies, il n’est pas rare aujourd’hui de voir apparaitre les premiers signes pubertaires chez des fillettes dès l’âge de 9 ans. En résulte un décalage inévitable entre leur maturité physique et affective. Loin d’être une problématique marginale, la puberté hâtive est en voie de devenir une préoccupation de santé publique mondiale. Quelques suspects se trouvent déjà au banc des accusés : l’obésité et l’exposition à des perturbateurs dans l’environnement seraient-elles à blâmer?