Autres films sur ce thème

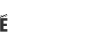

Debouttes!

Jenny Cartwright

En 1971, les membres du Front de libération des femmes – le FLF – orchestrent un coup d’éclat pour dénoncer le système de justice sexiste et sa Loi des jurés qui stipule que seuls les hommes aisés peuvent faire partie d’un jury au Québec. Construit à partir des récits de Marjolaine Péloquin, alors membre du FLF, et de Lise Balcer, accusée d’appartenir au FLQ, d’archives et de chansons emblématiques de l’époque, Debouttes! fait vivre de l’intérieur la genèse de l’action des jurées, l’incarcération des militantes et la brève histoire du Front de libération des femmes (1969-1971) qui mènera plusieurs batailles importantes, notamment une campagne nationale en faveur de l’avortement libre et gratuit – des luttes qui résonnent encore aujourd’hui, et que les manuels d’histoire ont choisi de ne pas raconter.

Démasquées… Les beautés

Martine Asselin

Animée par une Marie Plourde au naturel, le documentaire suit plusieurs femmes bien actives dans la communauté qui abordent et dévoilent leur image sans censure et… Sans maquillage. Quelles raisons nous poussent à nous masquer de la sorte chaque jour? Se mettre en valeur, améliorer sa beauté naturelle? Ou tout simplement suivre une exigence sociale? Telle est la question!

Depuis que le monde est monde

Sylvie Van Brabant

Documentaire sur les choix face à l’accouchement au Québec. Production de Les films d’aventures sociales du Québec. Invité au premier Festival international de films et de vidéos féministes, Amsterdam, 1981. Tournée provinciale dans le cadre des colloques Accoucher ou se faire accoucher. Réalisation d’un guide d’accompagnement.

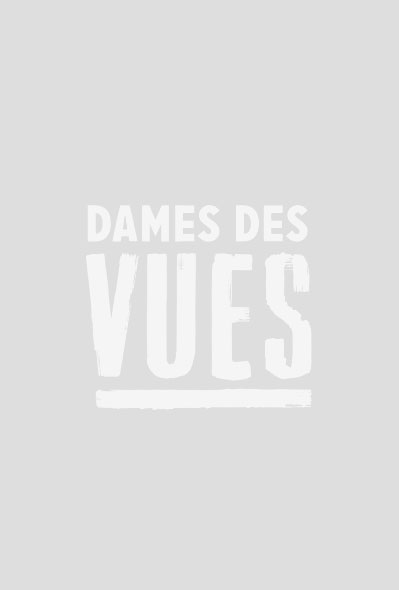

Déroutes et parcours

Myriam Fougère

Sans tabou ni voyeurisme, Myriam Fougère filme avec grâce des corps de femmes. Jeunes ou vieux, les corps sont magnifiques, bien que loin des stéréotypes irréels du corps féminin si souvent véhiculés par la publicité. Ils sont vrais et ils ont tous vécu la même épreuve : celle du cancer du sein. La réalisatrice révèle la beauté profonde de chacun d’eux. À travers les témoignages, les émotions, les questionnements, on découvre les répercussions du cancer du sein dans la vie de ces femmes de tous âges. L’art devient remède. Dessins et sculptures viennent témoigner de la créativité de ces femmes. Une méditation sur le sens que chacune donne à sa vie.

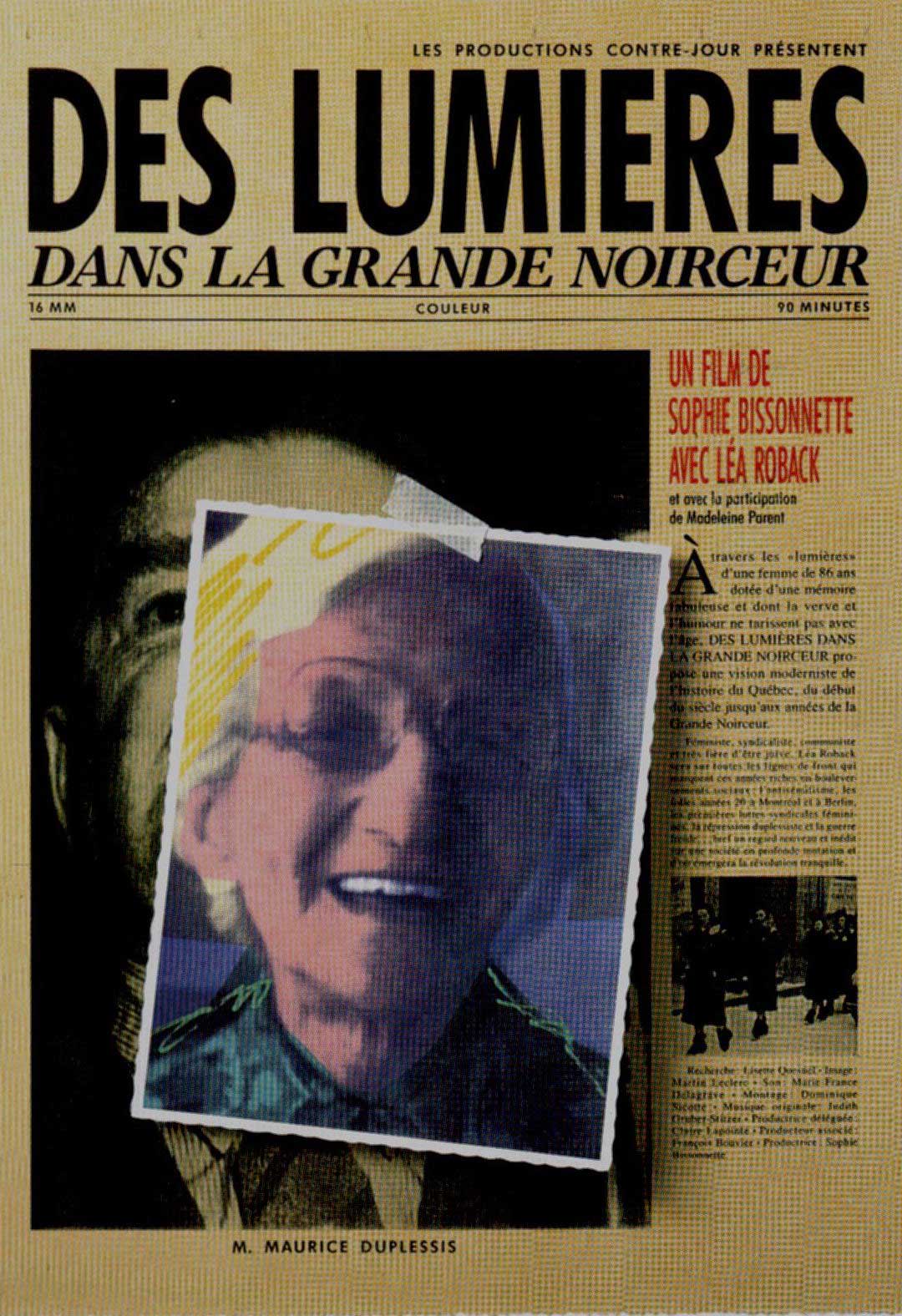

Des lumières dans la grande noirceur

Sophie Bissonnette

Une vision moderniste de l’histoire de la première moitié du XXe siècle au Québec, à travers les “lumières” d’une femme engagée de 86 ans. Féministe, syndicaliste, pacifiste, communiste et fière de son héritage juif, Léa Roback a été sur toutes les lignes de front qui marquent ces années mouvementées. Abondamment illustré d’archives, parfois inédites, le film fait découvrir l’apport des femmes à l’histoire du Québec. Grâce à la verve et l’humour irrépressibles de Léa Roback, c’est tout le XXe siècle qui se déploie. Le film aborde notamment l’expérience d’une famille juive en milieu rural au début du siècle; la libéralisation des mœurs durant les folles années 1920; la montée du fascisme et de l’antisémitisme sur fond de crise économique dans les années 1930, à Montréal et à Berlin; le travail des femmes et des enfants dans les manufactures et les premières luttes syndicales dans l’industrie du vêtement et dans les usines de munitions ainsi que la répression du régime Duplessis durant les années de guerre froide.

Des mangues pour Charlotte

Catherine Hébert

Dans un collège du nord de l’Ouganda, 130 fillettes ont été enlevées par les rebelles de l’Armée de résistance du seigneur pour devenir épouses forcées et filles soldates. Trente d’entre elles ne sont pas revenues. Parmi elles, Charlotte.

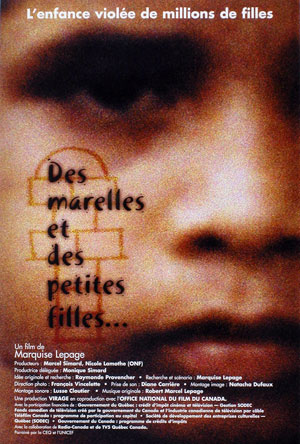

Des marelles et des petites filles…

Marquise Lepage

Sur tous les continents, des petites filles dessinent sur le sol des figures sur lesquelles elles sautent à cloche-pied en scandant comptines et chansons naïves: c’est le jeu de la marelle, qui va de la terre jusqu’au ciel… Partout, des petites filles parlent de l’école, de leur futur mari, des enfants qu’elles auront, du métier qu’elles exerceront, de l’avenir qu’elles voudraient meilleur pour elles et les leurs. Trop souvent, cependant, par ignorance, pauvreté, perversion, bêtise, méchanceté ou superstition, les adultes leur volent leur enfance : déni du droit à l’éducation, travail forcé, mutilations et abus sexuels, etc. De l’Inde, de la Thaïlande, du Yémen, du Pérou, du Burkina Faso et d’Haïti, des fillettes âgées entre 8 et 14 ans nous parlent de leur vie. Fragiles et fortes, toutes, elles sont belles. Écoutez bien les voix de Soni, Kamlesh, Mou, Yui, Dalal, Esmeralda, Fatou, Adiaratou, Safi et Maude.

Des Squatteureuses

Ève Lamont

Des femmes de divers pays européens occupent des logements illégalement. En choisissant de squatter, ces femmes font beaucoup plus que se loger et revendiquer le droit au logement. Elles créent des lieux de résistance féministe, mènent des luttes politiques ou affirment leur désir de vivre autrement.

Deux filles, un hebdo

Louise Leroux

Depuis plus de 18 ans, et avec une complicité remarquable, Mary-Josée Gladu et Josée Pilotte dirigent Accès, un petit-hebdo-devenu-grand distribué à plus de 26 000 exemplaires dans la région des Laurentides. Aujourd’hui affaiblies par la mainmise des empires médiatiques, qui étendent leur pouvoir dans toutes les régions du Québec, les éditrices se voient contraintes d’effectuer un important virage technologique afin de demeurer compétitives. Véritable incursion dans les coulisses d’un combat existentiel, ce film nous entraine dans la course contre la montre d’entrepreneures passionnées, au terme de laquelle se joue le sort de leur journal.

Dors-tu?

Nadia Louis-Desmarchais

Chez sa grand-mère pour la fin de semaine, Lila retrouve son cousin Maxime, de qui elle est très proche depuis l’enfance. Un événement important marquera toutefois leur relation pour toujours.

Double portrait

Marilú Mallet

Double portrait est composé de fragments de deux vies humaines: ceux de la réalisatrice et ceux de sa mère, la peintre Maria Luisa Segnoret.

Du bon usage de l’amitié

Sara Bourdeau

Olivier débarque chez Cath à l’improviste. Leur histoire d’amour est vieille, usée et presque enterrée. Entre demi-vérités, mensonges et double jeu, Cath et Olivier cherchent à se convaincre du bien-fondé de leur choix.

Du côté des petites filles

Claudie Lévesque

Une jeune femme retourne sur les terres de son enfance où elle se confronte à ses souvenirs.

Du rêve à la réalité

Lise Bonenfant

Louise Giguère

Documentaire sur des femmes dans des métiers non-traditionnels. De la cascadeuse à la pilote d’hélicoptère, de la productrice agricole à la mécanicienne, les femmes d’aujourd’hui participent de plus en plus à l’évolution du monde. Dix femmes actives, par le métier qu’elles exercent, présentent un éventail d’activités stimulantes et deviennent des «modèles» nouveaux pour celles qui ont envie de réaliser leurs rêves…

Duel en 2 voix

Catherine Veaux-Logeat

L’anorexie vue de l’intérieur par l’histoire de trois femmes, à trois stades de la maladie et qui ont lutté contre cette petite voix qui leur sommait de ne pas manger.

Edith Butler, Aimer la vie (Les grands reportages personnalités)

Geneviève Tremblay

La culture acadienne est indissociable de cette artiste qui l’a portée à bout de bras à travers sa voix et ses chansons: musicienne engagée, profonde et réservée malgré les apparences, Édith Butler a tracé le chemin des plus grandes scènes du monde pour la génération qui lui a succédé.

Élargir ses horizons

Louise Giguère

Vidéo sur les nouvelles réalités du marché du travail et les femmes. Quatre femmes sur le marché du travail s’expriment sur les nouvelles réalités du milieu de l’emploi : travail autonome, entreprenariat, changements technologiques, “re-engineering”… Cet outil d’intervention vise à donner aux femmes en recherche d’emploi le goût de sortir des sentiers battus, de découvrir de nouvelles avenues pour leur projet professionnel.

Elle est belle au naturel

Sylvie Rosenthal

Quatre femmes de 17 à 67 ans, accros au maquillage, nous parlent de leur dépendance et relèvent le défi de se faire photographier sans maquillage. Des vedettes participent aussi à la séance photo. Les photos ont été publiées dans la revue ELLE Québec.

Émergence

Clarissa Rebouças

Katiana émerge. Elle sort enfin la tête de l’eau et elle prend la parole pour toutes les femmes haïtiennes.

Émilienne et le temps qui passe

Coralie Lemieux-Sabourin

Ancienne agente de bord, Émilienne, 76 ans, habite une petite ferme dans le Centre-du-Québec. Détentrice de connaissances perdues, elle nous fait découvrir au fil des saisons un mode de vie en symbiose avec le vivant et le temps qui passe.

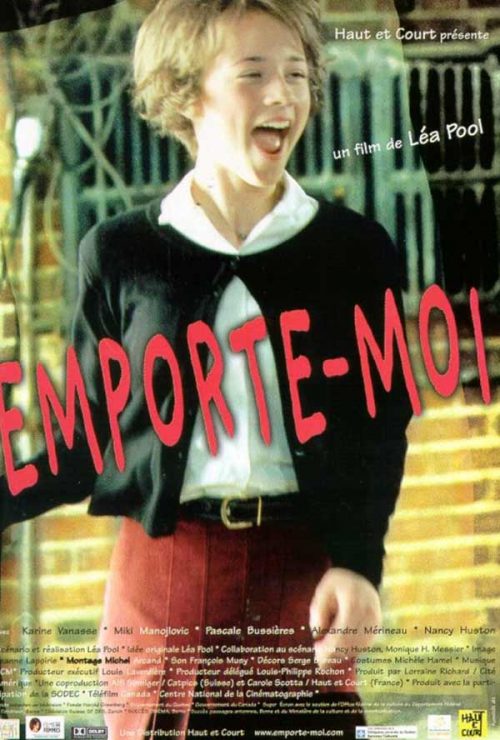

Emporte-moi

Léa Pool

Hanna, douze ans (Karine Vanasse), s’éveille au monde, se cherche et tente de devenir une jeune femme libre et responsable de sa propre vie.